第8回子ども・子育て支援等分科会が12月19日に開催され、令和7年度の保育所・認定こども園等に対する、処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化の検討案と方針が示されました。

まだ検討段階の案ですが、資料に示された内容について、そのポイントと解説をします。

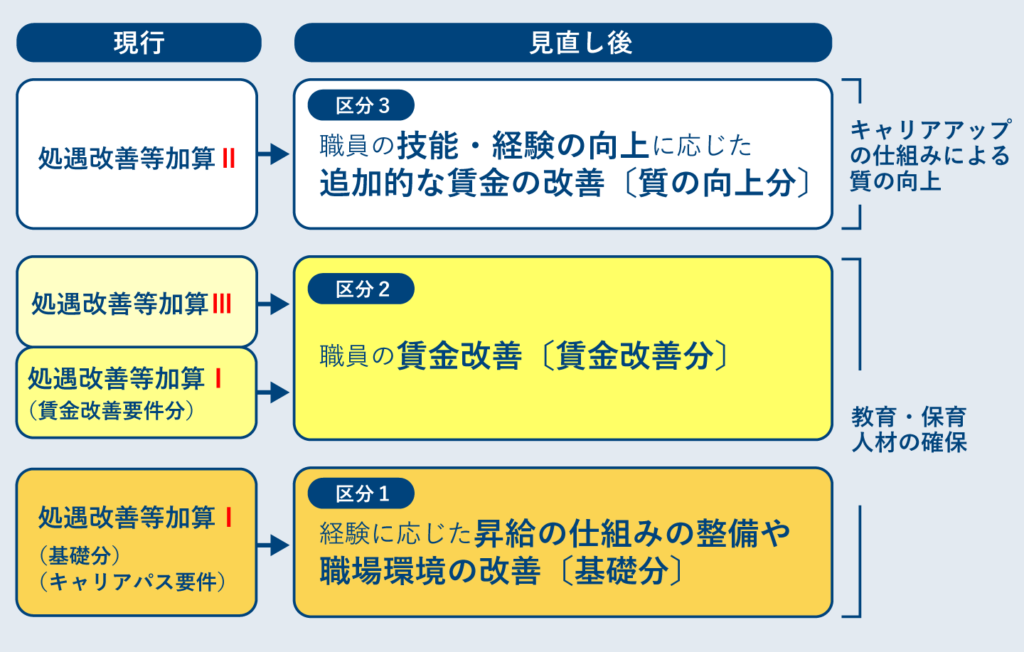

まず大枠としては、現行の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを一本化し、それを3つに区分されます。

「区分①」基礎分

「区分②」賃金改善分

「区分③」質の向上分

こども家庭庁 令和6年度第8回 子ども・子育て支援等分科会資料より。

この検討案で示された新たな情報としては、4点あると考えます。

<1点目> 区分②・③の賃金配分方法の統一化

区分②・③の「賃金改善分」と「質の向上分」の合計額の1/2以上を、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」により改善することが示されています。

(検討案のポイント解説)

現状の制度では、「処遇改善等加算Ⅱの4万円と5千円の支払いは、何人以上必要」や、「処遇改善等加算Ⅲの2/3以上は基本給等で毎月支払う必要がある」など、ⅠⅡⅢそれぞれに賃金配分のルールが設定されています。

今回の方針案では、これを統一することを示しています。具体的には、区分②・③の合計額の1/2以上を、月額等で支給することが求められますので、逆に言えば、1/2以下については、賞与・一時金での支払いも可能と言えそうです。

たとえば、現在、処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲを、基本給や毎月の手当で支払っている場合もあるでしょうから、案の方向性でそのまま決定した場合、区分②・③の全体でとらえて、そのまま月額で支払うのか、あるいは一部を賞与・一時金に振替えるのかなど、職員への最適な配分方法を一考する余地があると言えます。

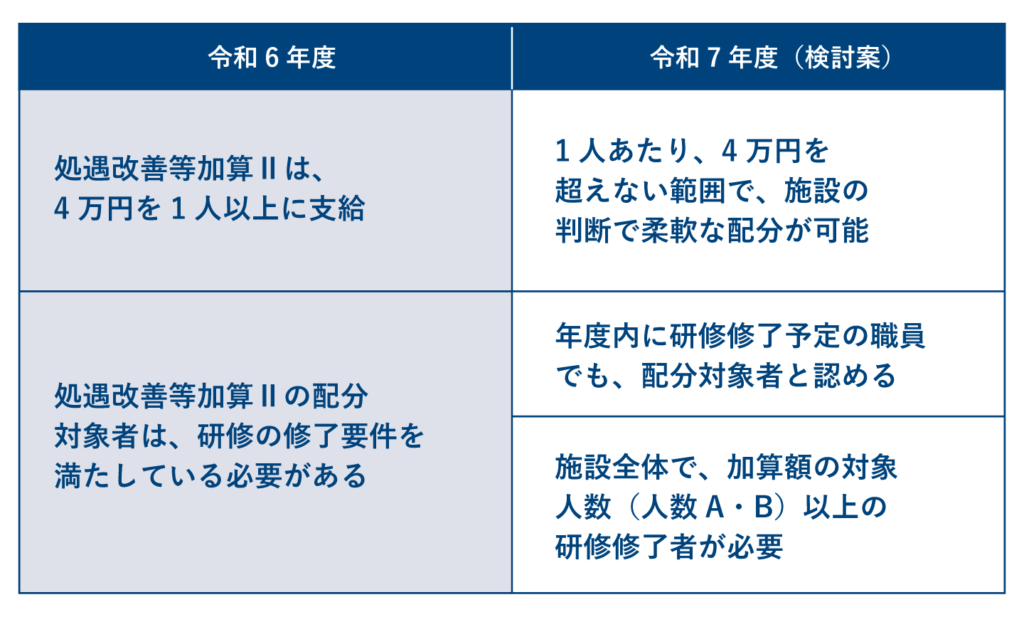

<2点目> 区分② 処遇改善等加算Ⅱの要件や配分方法を柔軟化

(検討案のポイント解説)

例えば、経験ある職員が少ない場合には、研修の修了要件を満たしている職員も少なく、結果、現行の処遇改善等加算Ⅱの要件を満たさないことも起こりえます。今回の検討案では、その年度内に修了予定であれば対象とできるため、理論上、新入職員であっても対象とすることが可能となります。

また、施設全体で加算額の対象人数以上の研修修了者を確保することは、現行の制度より多くの修了者が求められるかもしれません。そのため、各職員が、研修修了要件を満たすよう、引き続き、早めの計画的な受講の検討をオススメします。

<3点目> 利用児童数の減少等により経営が悪化した施設の特例措置

『特別事情届出書』(介護分野等と同様の仕組み)に理由等を示し、所轄庁に認められた場合は、賃金水準を下回ることを認める方向も検討されています。ただ、一定期間で収支が赤字であり、資金繰りに支障が生じていることを示す必要がある点、園と職員との労使の合意が必要な点など、一定の制約があることもご注意ください。

(検討案のポイント解説)

今回、事業の継続を図るための方策案が示されました。子どもの利用数が減り、利用定員を下げられないままで数年経過した園では、資金繰りが厳しくなってきています。この<3点目>は、子どもの利用者数の大幅な減少等により、経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字であり、資金繰りに支障が生じている場合を前提とする予定です。そのため、資金収支計算書等をもとに、収支の状況について、意識してみていくことも今後重要になってくるでしょう。

資金繰りの考え方や分析等については、2024年4・5月の保育ナビの記事や、弊社が各地で行っている研修等でもお話していますので、詳細はそちらをご確認ください。

<4点目> 施設独自の改善額の取り扱い

介護分野と同じように、初めて処遇改善加算を取得した年度後で、加算等の加算額を超えて実施した賃金改善額(施設独自の改善額)については、翌年度における「前年度の賃金水準」から除外される方向で検討されています。

(検討案のポイント解説)

これまで施設独自の改善を行った場合には、それが前年度の賃金水準となるため、翌年度以降、国から支弁される額以上の賃金支払いが求められることとなっていました。そのような課題に対し、今回の見直しをうまく活用することで、賃金水準を下げることなく、単年度の収入や余剰金の状況、職員の努力など、さまざまな要素を考慮して、年度ごとに柔軟な施設独自の賃金改善がしやすくなるとも言えそうです。

これらは2024年12月19日時点で、案段階の内容となっています。令和7年度からの処遇改善等加算の一本化に関して、引き続き皆様に最新の情報を提供していきます。

さいごに

記事の内容や処遇改善等加算の制度に関して、ご相談などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

電話番号 03-6279-0203(代表)

メール info.fsk@fukushi-soken.com(問い合わせ専用)

文責:株式会社福祉総研 取締役 柳 修二